> 1· Les réalisateurs et designers se doivent de créer un avenir possible

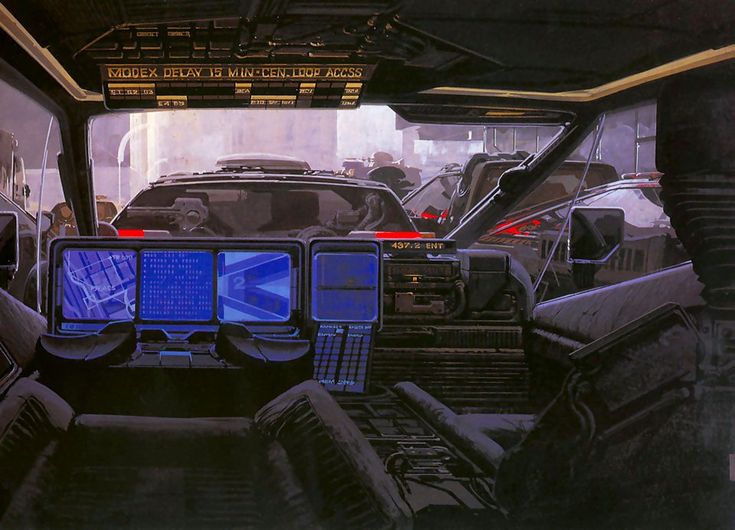

fig.7 MEAD Syd, « Blade Runner : Los Angeles 2019 », 1982

fig.7 MEAD Syd, « Blade Runner : Los Angeles 2019 », 1982

16 SCOTT Ridley, Blade Runner (Coureur de lame), États-Unis, The Ladd Company, 1982, 117 minutes.

17 VILLENEUVE Denis, Blade Runner 2049 (Coureur de lame 2049), États-Unis, Columbia Pictures, 2017, 163 minutes.

18JONZE Spike, Elle (Her), Annapurna Pictures, États-Unis, 2014, 126 minutes.

Dans le cinéma de SF, ce que l’on appelle « la suspension consentie de l’incrédulité » est une forme de contrat tacite entre le spectateur et le réalisateur. Le spectateur accepte de vivre la fiction comme s’il s’agissait de la réalité. Cela se produit à condition de vraisemblances, autrement dit d’artifices que l’on peut associer au réel. Cette quête du crédible se reflète dans le travail du designer Syd MEAD, un des visionnaires de l’esthétique des univers du cinéma de SF. Il a défini nombre de mondes graphiques crédibles, sur lesquels nous nous appuyons encore aujourd’hui. Dans cette optique, le film Blade Runner 16, dont il a supervisé l’ensemble du design en 1982, se poursuit en 2017 avec Blade Runner 2049 17. Ce second film perpétue le style du designer, [fig. 7] en abordant le futur avec un attrait marqué pour les technologies du passé : entre voitures volantes et écrans cathodiques [fig. 8].

En outre, il semble nécessaire d’instaurer un dialogue entre le présent et le futur en puisant dans l’existant. Le réalisateur Spike JONZE met en place cette ligne directrice pour la conception des GUI du film Her 18. Le designer des interfaces, Geoff MCFETRIDGE, s’inspire alors de notions connues de l’UX et l’UI. Nous pouvons évoquer l’utilisation du flat design (aplats de couleurs), un style illustratif humain et non numérique, la présence de repères tels que des menus, des barres de recherches…

UN DIALOGUE ENTRE LE PRÉSENT ET LE FUTUR

> 2· Les interfaces de science-fiction s’intègrent au futur avec discrétion

Si les designers et réalisateurs d’interfaces se donnent pour mission d’imaginer un avenir possible, cela implique la responsabilité de suggérer des solutions en harmonie avec la société. En effet, Anthony MASURE 19, chercheur en design, affirme que notre dépendance aux interfaces est inévitable. Cependant, il insiste également sur le rôle clef du designer, qui peut percevoir des usages positifs du numérique. Selon l’auteur, il faut contrôler le flux de données et intégrer les interfaces dans notre quotidien, sans pervertir l’environnement visuel. En ce sens, le réalisateur du film Her 20 ne rejette pas la puissance technologique. De connivence avec l’UI designer, il propose un avenir d’interfaces connectées à leur environnement de façon presque invisible [fig. 9]. C’est pourquoi elles sont disposées sur des supports réduits, comprenant un design épuré et émotionnel. L’univers graphique cherche à toucher l’utilisateur par son aspect chaleureux. Cette intention de dissimuler la technologie dans notre environnement trouve son paroxysme dans le concept d’« ubimédia 21 ». En définitive, ce terme met en exergue l’aspect néfaste de cette solution, où les interfaces invisibles surveilleront nos moindre faits et gestes, et ce à notre insu.

19 MASURE Anthony, « Contre une vision instrumentale de la technique, trois strates pour les humanités numériques et le design », in Design et humanités numériques, Paris, Éditions B42, 2017, p.21-40

20 JONZE Spike, Ibid., 126 minutes.

21 Le terme « ubimédia » ou « ubiciel » est la traduction française du néologisme « everyware » inventé par Adam GREENFIELD, designer numérique et essayiste. Cela renvoie à lʼévolution de lʼinformatique, dans nos sociétés, vers une omniprésence. Cela suppose des nouvelles interactions entre lʼêtre humain et la machine, où lʼinterface envahirait le quotidien, entièrement intégrée dans nos objets et nos lieux de tous les jours.

II· L’ailleurs

II· L’ailleurs Finalisation

Finalisation